南岭无山不有瑶。贺州市地处湘、粤、桂三省(区)交汇处,属五岭余脉山区,是中国瑶族的主要聚居区,全市有瑶族26万余人,占中国瑶族人口十分之一。贺州瑶族服饰从唐宋到元明,到清代发展较为成熟,到民国时期基本定型于现在的样式,经历了一个漫长的发展阶段。新中国成立后至“文化大革命”前,瑶族人民生活稳定,不再迁徙,服饰文化得到充分的发展繁荣。“文化大革命”期间,瑶族服饰曾一度受到冲击和影响,很多瑶族同胞不敢穿瑶族服装。改革开放后,瑶族地区经济发展,服饰在20世纪80年代发展到一个新的高度。进入20世纪90年代中期后,受现代化进程影响,服饰文化受到极大冲击,瑶族群众纷纷换上汉装,贺州瑶族服饰文化处于濒危的状态。为更好地传承和保护瑶族服饰,2006年5月,《瑶族服饰》正式纳入首批国家级非物质文化遗产代表性项目。

由于历史上频繁的迁徙,贺州的瑶族来自四面八方,支系甚多。有土瑶、尖头瑶(又称过山瑶),在尖头瑶的瑶族同胞中,又分东山尖头瑶、西山尖头瑶和小尖头瑶;还有平地瑶、盘瑶、包头瑶等。由于支系众多,其服饰也呈现出五彩缤纷、各式各样的特点。

土瑶,自称“阴地棉”,人口7000余人,居住在八步区沙田、鹅塘两镇的明梅、大明、槽碓、金竹、新民、狮东等村的24条山冲,定居贺州近600年,属于瑶族中较原始的支系,保持着独特的习俗和社会结构。其服饰特点:女子穿黑色长衣,旧时穿紧身短裤,裤脚绣有图案,扎毛巾以作脚绑。女子头饰用桐木皮制成,木帽上覆盖的毛巾上绣有情人的情歌。男子用白毛巾裹头,上身为蓝白的两件超短唐装衫,下穿超宽超长士林蓝大脚裤。

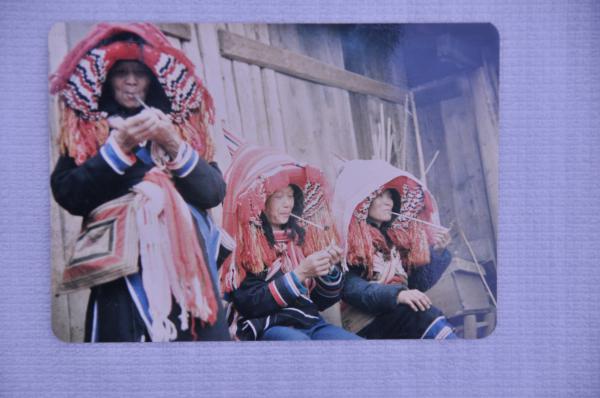

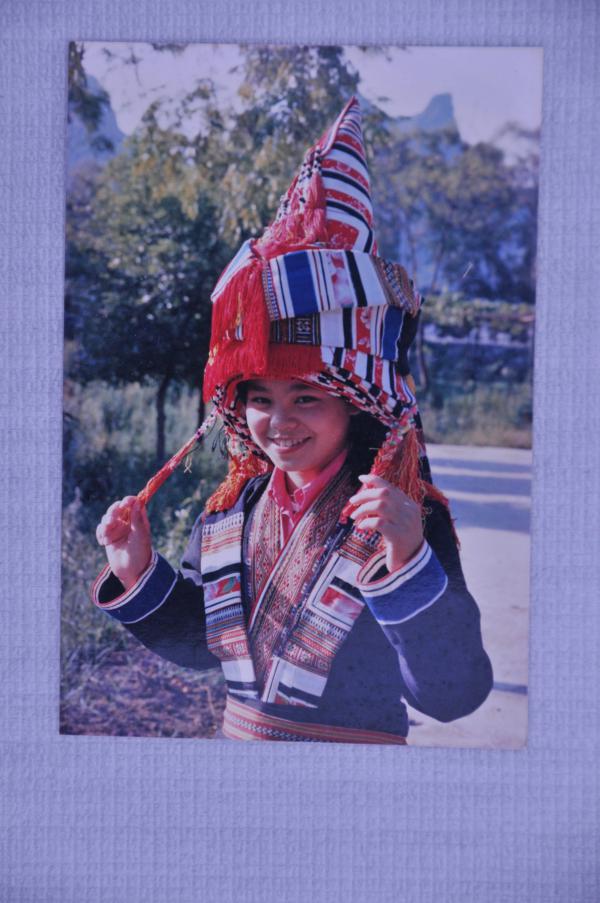

过山瑶,从湖南、广东、桂北等地迁来贺州,服饰呈现出五彩缤纷的特点。聚居在八步区黄洞、贺街、大宁、步头的东山瑶的金字塔式尖头服饰,雍容富贵,绚丽多姿;聚居在八步区步头、贺街、仁义、鹅塘的西山瑶斜形大尖头服饰,重重叠叠十八层之多;居住在八步区公会镇、沙田镇的小尖头服饰,头饰则简便了许多。

平地瑶,主要居住在富川瑶族自治县。由于生产力发展较快,平地瑶主要聚居在山下,聚寨而居,以农耕为主。其女子服饰长衣大襟,扎腰带,宽裤,足穿绣花鞋,头扎蓝白相间头带。新娘头饰为银饰凤冠式。平地瑶盛行机织瑶锦,图案丰富多彩,有的还织上古诗文、情歌和时髦用语等。

由于现代社会经济的发展和人们生活方式的深刻变化,特别是各种思想文化的碰撞,使贺州瑶族服饰文化濒临消失的边缘。为保护和传承濒危的瑶族服饰文化,近几年来,在贺州市各级党委、政府的大力扶持下, 贺州市、县(区)文化部门的非物质文化普查人员不怕辛苦,深入瑶山,对瑶族服饰做了许多发掘、抢救、继承、弘扬工作,挖掘和整理了瑶族服饰的相关材料,申报各级非物质文化遗产名录。可喜的是,贺州瑶族服饰已被批准列入第一批国家级非物质文化遗产保护项目,并在瑶族群众中选定了一批享有较高威望、工艺技术娴熟的瑶族服饰传承人。我们相信,五彩斑斓的瑶族服饰一定能在贺州这片土地上得到很好的传承和发展。